《安义县国土空间总体规划(2021-2035年)》已于2025年3月7日获江西省人民政府批准(赣府字〔2025〕16号),现将主要内容予以公布。

为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》精神,按照省委、省政府和市委、市政府工作部署,安义县人民政府编制了《安义县国土空间总体规划(2021-2035年)》(以下简称“《规划》”)。《规划》是安义县面向2035年可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的政策和总纲,是编制下层次国土空间规划的法定依据和基础。

一、规划范围和规划期限

《规划》包括县域和中心城区两个空间层次。县域范围为安义县行政辖区,总面积为660.23平方公里。中心城区范围为安义县中心城区城镇开发边界涉及的乡镇街道和行政村,总面积为121.75平方公里。《规划》期限为2021年至2035年,近期到2025年,远景展望到2050年。

二、总体定位和城市性质

总体定位:明确安义县“乡村振兴示范、特色工业样板、都市休闲基地、山水田园城市”的总体定位。

城市性质:安义是国家生态文明建设示范区、南昌都市圈特色产业基地和后花园、休闲农业旅游目的地、生态宜居城市。

三、国土空间总体格局

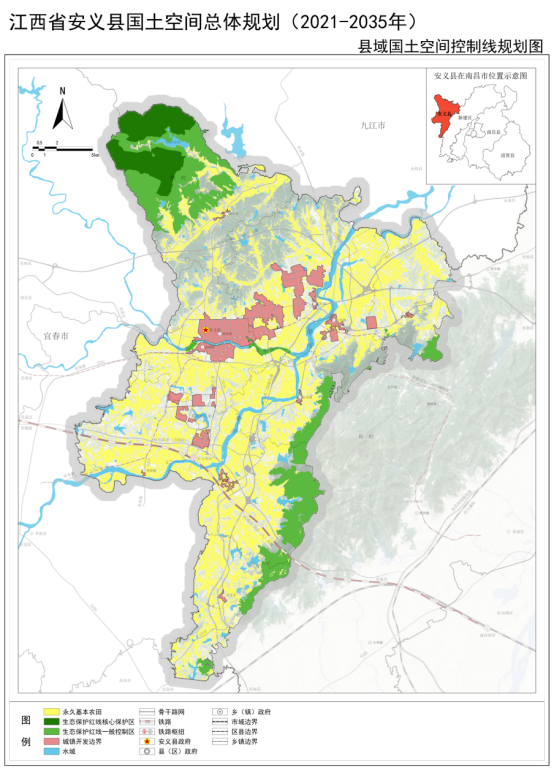

筑牢国土空间底线。到2035年,安义县耕地保有量不低于33.0091万亩,永久基本农田保护面积不低于30.8301万亩;生态保护红线面积不低于96.77平方公里;城镇开发边界面积控制在35.29平方千米以内。严格“三条控制线”管控。明确了自然灾害风险重点防控区域,划定了洪涝风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线,全面筑牢高质量发展的空间安全底线。

县域国土空间控制线规划图

落实主体功能区战略。落实省级规划关于安义县作为农产品主产区的主体功能定位和市级规划的乡镇单元主体功能定位,并以乡镇为单元落实主体功能区战略。城市化地区包括龙津镇、鼎湖镇和东阳镇(含红山管理处),农产品主产区包括黄洲镇、万埠镇、长均乡、长埠镇、石鼻镇、乔乐乡,重点生态功能区是新民乡。

乡镇级行政区主体功能定位分布图

县域国土空间规划分区图

确立国土空间总体格局。构建“一核、两带、两岭、三片”的国土空间开发保护总体格局。一核:县中心城区,包括县城、高新园区和职教新区。两带:打造沿G353/G354/南安公路的城镇综合发展带,以及沿龙安大道—杭长高速(昌铜段)的城镇特色发展带。两岭:是指峤岭山脉、梅岭山脉。三片:北部新民打造山地特色果业和绿色旅游休闲片区,西部黄洲、鼎湖打造平原特色农业和现代农业发展片区,东部沿南昌西二绕城高速公路,打造生态旅游发展片区。

构建“一谷、四片、多点”的农业发展格局。一谷:依托绿谷发展带,推进农业农村现代化、都市化、特色化。四片:结合安义县良好的地形与环境,将农业打造成东部、南部、西部和北部“四片联动”空间发展布局,即东部高效设施农业示范区、南部休闲度假旅游区、西部生态农业生产区以及北部山地特色果业聚集区。多点:包括历史文化名村和各类特色农业产业园,依托历史文化及现代农业,带动农村产业融合,以多元、灵活的形式推动农业“文创”“旅游”等。

构建“一水、两岭”的生态保护格局。一水:重点加强潦河流域水要素的保护,推动水网结构的完善,提升安义重要生态要素的生态服务功能。两岭:依托承载重要生态涵养功能的峤岭与梅岭,加强和区域森林生态系统的衔接,以各类自然公园、生态重要区、生态敏感区等打造生态廊道,构建健康、完整、连续的生态空间网络。

县域国土空间总体格局规划图

规划形成“中心城区、中心镇和一般乡镇”的城镇体系。中心城区规划形成“西调、北融、东拓、南进、中优”的发展格局,重点扩展潦河南岸新城和职教新区。中心镇包括万埠镇、石鼻镇。一般乡镇包括东阳镇、长埠镇、黄洲镇、长均乡、新民乡、乔乐乡。

四、城镇与产业空间

统筹优化“一城、两园、两轴”的中心城区空间结构,一城:安义县城,全县的政治、经济、文化等综合性服务中心,包括潦河北岸城区和潦河南岸新城两部分,潦河北岸城区疏解行政办公等功能,提升居住品质,优化绿地和开敞空间、公共服务和商业设施布局,打造精致宜居的活力城区,潦河南岸新城打造以高品质居住、文体服务为核心功能的精致小城。两园:高新园区和职教新区,高新园区打造产城融合、宜居宜业的创新园区,职教新区打造面向区域的科教平台和职业教育“新高地”。

创建全省制造业发展试验区、产城融合发展示范区,加快形成“铝、新、光、智”的现代产业体系,将江西安义高新技术产业园区逐步打造成四大产业组团。打造“山水人家好安义”旅游品牌,重点依托安义千年古村群和梓源民国村发展文化旅游。推进智慧物流配送体系建设。加快发展现代职业教育体系,优先发展高等职业教育,加快中等职业教育发展,推进职业教育与技工教育融合发展。

五、城乡空间品质

分级分类构建体系健全、服务完善的公共服务设施体系,按照县、街道(乡镇)、社区(行政村)三级高标准建设公共文化设施、教育设施、公共体育设施、医疗卫生设施和社会福利设施等五类设施,以社区生活圈完善基本公共服务,提供覆盖全年龄段的公共服务保障,实现县域内共建共享。

按照“15分钟、5-10分钟”两个层级构建城镇社区生活圈,按照“乡集镇、行政村”两个层级构建乡村社区生活圈,以生活圈为单位完善设施配套体系。推广南昌特色“1+5+X”社区邻里中心发展模式,建设完整社区。以“一老一小”为重点,注重依托“5-10分钟”城镇社区生活圈建设,构建全年龄健康友好共享生活圈。

完善绿地和开敞空间建设,构建由滨河生态带、山水生态绿楔、城市结构性绿地、城市公园和郊野公园组成的蓝绿开敞空间系统。科学保护利用圣水堂国家森林公园、西山岭地方级森林公园、北潦河地方级湿地公园等自然公园,完善综合公园(专项公园)、社区公园(村镇公园)和游园(口袋公园)三级城乡公园体系建设。

加强城市风貌引导与管控,中心城区整体形成“一河、两丘、三楔、四水”的山水空间格局。县城、高新园区和职教新区塑造三种景观风貌。突出“大疏小密”的城市特色,重点加强城市中心区、标志性节点、门户地区的开发强度和密度管控。主要滨河地区、临文物古迹、临山岗和临主要公园等周边地区降低建筑高度,形成高低错落、疏密有致的城市空间形态。

塑造“山水福地、田园风光、精致城市”的城乡风貌,保护多样化的乡村聚落格局,塑造展现“村塘相依”特色的人居风貌。统筹推进田、水、路、林、村综合整治,优化村庄和耕地布局,增加耕地面积,提高耕地质量,改善农田生态,显著提升农村人居环境。

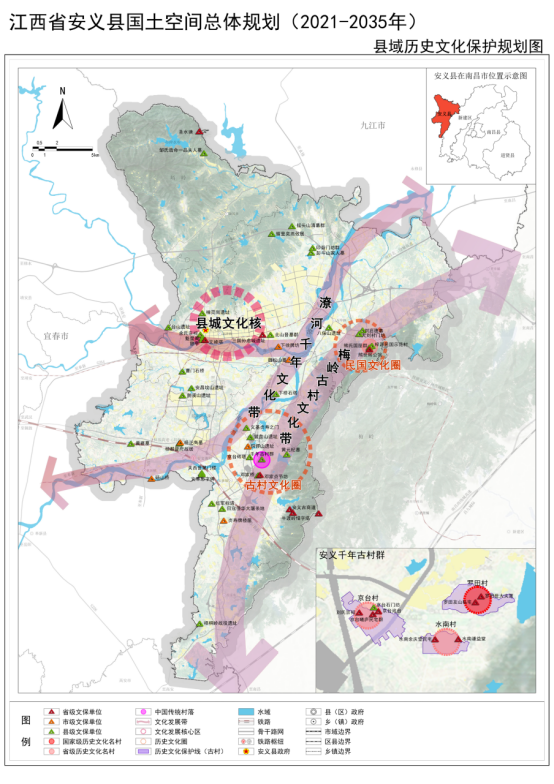

六、历史文化魅力

擦亮千年古村文化名片,构建“一城、两带、两圈”的历史文化保护格局。一城:加强县城的历史文化保护,整体保护“山环水抱”的“山—水—城”格局,保护古县城的街巷格局,保护包括县城内及周边各级文保单位在内的不可移动文物和历史建筑。两带:是沿潦河两岸的文化带和沿梅岭西侧的古村文化带。两圈:根据历史文化资源分布情况培育两个历史文化圈。构建“以线串点、以面带片,城乡一体、物质和非物质文化资源相结合”的历史文化资源活化利用体系。

县域历史文化保护规划图

构建全域旅游发展格局。推进县城潦河休闲风光带建设,提升“一河两岸”城市景观环境,完善休闲旅游服务功能。梅岭和南昌西二绕城高速沿线重点发展乡村旅游、现代农业、观光旅游、养生养老、休闲度假等产业。以特色小镇、乡村田园综合体为载体,提供特色化旅游产品和服务。完善旅游公交、自驾风景廊道、梅岭索道、民宿、餐饮等旅游配套设施。

七、自然资源保护与利用

按照山水林田湖草沙系统保护要求,统筹耕地资源、水资源、森林资源、矿产资源等各类自然资源的保护和开发管控,全面加强资源要素保障、资源保护节约、生态屏障构建和支撑系统建设,降低资源开发对生态环境的影响,加快推进自然资源治理体系和治理能力现代化。

严格落实耕地占补平衡制度,保障耕地数量,多措并举提升耕地质量,改善耕地生态系统。严格落实用水总量控制,加强湖泊、河流、湿地的保护及合理利用,水域空间和湿地面积保持稳定。推动森林质量稳步提升,科学推进国土绿化,林地保有量实现稳中有增。积极构建矿地和谐的绿色矿业发展格局。

八、基础设施支撑体系

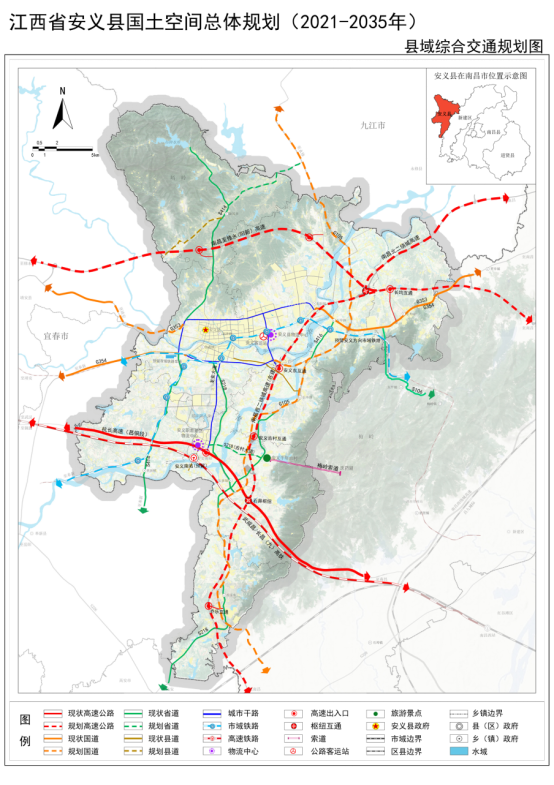

完善综合交通体系。落实武咸昌/长昌(九)高铁建设,规划预留安义方向市域(郊)铁路。推动梅岭索道(洗药湖—安义古村)建设。构建“两横一纵”的县域高速公路网格局。“两横”由南昌至修水(阳新)高速—南昌北二绕城高速、杭长高速(昌铜段)组成,“一纵”为南昌西二绕城高速。构建“两横四纵”的干线公路网格局,主要由一级、二级公路构成,全面融入南昌都市圈发展。构建“一主四辅”综合客运枢纽,规划布局2处物流中心。

县域综合交通规划图

完善市政基础设施建设。推进县域供水、污水、环卫、燃气、信息基础设施等系统布局,高标准规划建设新型基础设施网,优化设施网络协调布局。加强管控高压燃气廊道、高压输电廊道等区域性基础设施廊道。完善水利设施,建成“安全生产、流域相济、高效智慧"的水网体系。以构建清洁低碳安全高效的能源体系为目标,加快可再生能源发展,提高可再生能源比例。

加强综合防灾减灾安全保障。提升洪涝、地质灾害等自然灾害抵御能力和重大突发公共事件处置能力。完善应急避难场所分区域布局。加强重大危险品生产储运空间管控,划定灾害防治控制线,提高国土空间安全韧性。

九、规划实施保障

以国土空间规划统筹协调各类规划,形成国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划三类,县级和乡镇二级的空间规划体系,健全实施传导机制。

加强党的领导,落实地方党委和政府在国土空间规划实施中的主体责任。强化规划监督考核。完善落实规划配套政策,完善专家咨询和公众参与的社会协同机制,建立规划动态评估调整工作机制。

按照系统性、整体性、协同性的要求配合市级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设,加强动态监督维护。